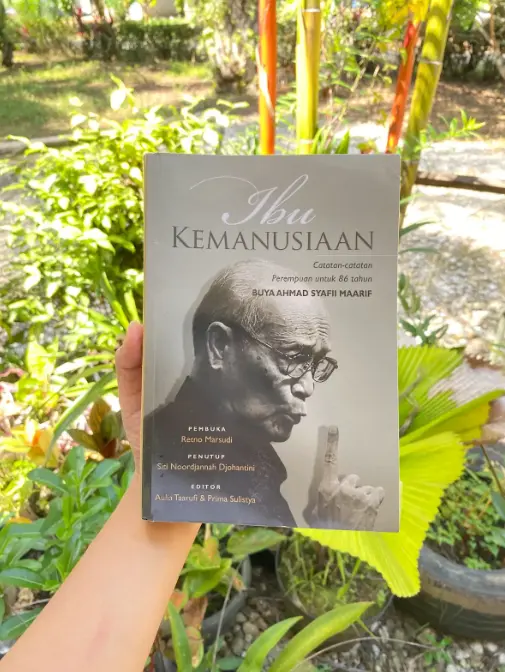

Bincangperempuan.com- Saya menemukan sebuah tulisan yang mengesankan dalam sebuah antologi bertajuk “Ibu Kemanusiaan” yang diterbitkan pada tahun 2021. Buku antologi tersebut terbit dalam rangka memperingati 86 tahun Buya Syafii Maarif, isinya ditulis oleh para perempuan Indonesia.

Ada berbagai sudut pandang, refleksi, dan nilai-nilai nasionalisme dalam mengenang Buya Syafii di dalamya. Salah satu tulisan yang sangat membekas di kepala saya adalah karya Ibu Ita Fatia Nadia. Dalam tulisan ini, ia menggambarkan nasionalisme melalui kisah eksil perempuan yang kerap terlupakan dalam sejarah.

Ita Fatia Nadia adalah seorang peneliti dan penulis sejarah perempuan yang dikenal karena konsistensinya dalam menulis sejarah perempuan, khususnya yang terkait dengan perlawanan, identitas, dan politik di Indonesia. Ia telah meneliti banyak topik penting, termasuk narasi perempuan dalam konflik 1965 dan kehidupan mereka yang menjadi korban politik.

Saya ingat tiga nama dalam tulisannya, Fransisca, Setiati Surasto, dan Sukinah. Mungkin karena latar belakang saya bukan dari sejarah, kisah mereka terasa begitu menarik dan menjadi fakta yang “wah” bagi saya karena belum pernah menemukan narasi tentang eksil perempuan yang lengkap di media mana pun.

Baca juga: Rekomendasi Novel Misteri Jepang yang Angkat Isu Perempuan

Kisah Tiga Perempuan Eksil

Nama yang paling sering saya temui di internet adalah Fransisca C. Fanggidae, seorang pejuang perempuan asal Pulau Rote, NTT (Nusa Tenggara Timur), yang tinggal di Zeist, Utrecht, Belanda. Nenek dari aktor terkenal, Reza Rahardian. Nama Fransisca juga tercatat dalam buku peringatan Konferensi Dunia Pemuda di Kalkuta pada tahun 1948, saat itu ia menjadi utusan dalam Konferensi Pemuda dari negara-negara terjajah yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Di India, Fransisca menyampaikan pesan dari Soekarno perlunya persatuan negara terjajah di Asia-Afrika. Pada tahun 1955 saat Konferensi Asia Afrika diadakan, Fransisca menjadi wartawan Antara, kemudian pada saat peristiwa tahun 1965 meletus, dirinya sedang di Helsinki mengikuti Konferensi Perdamaian. Akhirnya Fransisca mencari suaka ke Belanda.

Saya salut dengan sikapnya yang gigih menolak tunduk pada ideologi yang tidak sesuai dengan prinsipnya, meskipun pada akhirnya Fransisca memilih kewarganegaraan Belanda. Di sana, ia aktif dalam organisasi para eksil politik yang mencari suaka di Belanda untuk memperjuangkan hak mereka sebagai warga tanpa kewarganegaraan (stateless). Fransisca juga mendirikan organisasi perempuan bernama Dian, yang bekerja untuk membela hak-hak perempuan eksil dan melawan diskriminasi terhadap mereka di Belanda.

Kemudian ada Setiati dan Sukinah, dua nama yang sebelumnya begitu asing bagi saya. Sebagai generasi digital native, saya langsung mencoba mencari informasi lebih lanjut melalui Google. Namun, tak satu pun jejak digital yang lengkap ditemukan. Ini menunjukkan betapa minimnya dokumentasi dan perhatian terhadap sejarah perempuan eksil Indonesia. Untungnya, tulisan Ibu Ita hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengisahkan riwayat hidup mereka yang kerap luput dari catatan sejarah.

Setiati Surasto, perempuan kelahiran Banyuwangi, telah aktif dalam kegiatan pergerakan sejak muda. Ia pernah diangkat menjadi asisten Ki Hadjar Dewantara saat beliau mengepalai Kantor Pendidikan dan Pengajaran pada awal Revolusi Kemerdekaan. Selain itu, Setiati juga aktif dalam pembentukan Barisan Buruh Indonesia. Pada tahun 1964, ia diangkat menjadi anggota komite eksekutif GSS (Gabungan Serikat Buruh Sedunia) yang berkedudukan di Praha.

Berbeda dengan Fransisca, Setiati justru segera mengajukan suaka untuk mendapatkan kewarganegaraan Swedia. Baginya, nama “Indonesia” tinggal sekadar nama yang sudah dikuasai oleh sistem militer kapitalis yang menindas bangsanya sendiri. Karena itu, menjadi warga negara Swedia tidak dianggapnya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap bangsa. Setelah menjadi warga negara Swedia, Setiati aktif dalam perjuangan buruh internasional, termasuk menjadi konsultan yang memonitor pelaksanaan kebijakan ILO, di mana ia juga menjadi salah satu perumusnya.

Sementara itu, Sukinah adalah perempuan kelahiran Nganjuk pada tahun 1918, putri seorang pegawai pajak pemerintah kolonial Belanda. Pada usia 14 tahun, Sukinah dipaksa menikah dengan Tumenggung Sutrisno. Namun, saat berusia 19 tahun, ia melarikan diri dari suaminya dan pergi ke Surabaya, lalu pindah ke Kediri. Di sana, ia bergabung dengan Kaum Ibu Ajar Geni (KIAG).

Sukinah mulai aktif membaca surat kabar dan menulis tentang persoalan penduduk pribumi melawan penjajah kolonial Belanda. Ia kemudian menikah dengan Bung Tam, seorang aktivis yang terlibat dalam pemberontakan tahun 1926. Bersama suaminya, Sukinah pindah ke Cerme, daerah Gresik, di mana ia aktif mengentaskan buta huruf, mendirikan kelompok nelayan perempuan, dan membentuk kelompok perempuan yang menolak perkawinan paksa.

Sebagai ketua Gerwani Jawa Timur, Sukinah mengikuti kursus di “Marx House” dan sempat belajar di Tiongkok. Pada tahun 1965, ia dan suaminya diundang menghadiri ulang tahun Republik Rakyat Tiongkok. Namun, akibat pergolakan politik di Indonesia, mereka terjebak di Tiongkok dan tidak dapat kembali pulang. Sukinah kemudian menerima kebijakan Partai Komunis Tiongkok dan menanggalkan identitas lamanya. Baginya, “Indonesia hanya ada dalam peta,” dan kini ia adalah bagian dari massa rakyat dalam partai, di mana keseragaman menjadi keharusan.

Kisah tiga perempuan ini menunjukkan bagaimana mereka dengan gigih mempertahankan ideologi dan memperjuangkan nasionalisme sesuai dengan pemahaman masing-masing. Pandangan dan pendirian mereka terhadap makna nasionalisme sangat berbeda, tetapi sama-sama menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa.

Baca juga: Yang Menyebalkan dari Film “SEHIDUP SEMATI”

Perempuan Bukan Hanya Pelengkap Sejarah

Melalui tulisan Bu Ita, saya memahami bahwa perempuan bukan hanya pelengkap dalam sejarah, tetapi juga individu yang aktif menjadi agen untuk mendefinisikan nasionalisme dan identitas mereka. Di tengah narasi besar yang sering kali didominasi oleh peran laki-laki, perjuangan perempuan eksil seperti Fransisca, Setiati, dan Sukinah adalah pengingat bahwa perempuan memiliki suara dan tindakan nyata dalam membentuk masa depan bangsa.

Kisah mereka membuktikan bahwa nasionalisme bukanlah konsep yang semata-mata terbatas pada perjuangan fisik atau militer, tetapi juga pada keberanian ideologis dan kesadaran untuk melawan ketidakadilan, bahkan dalam pengasingan.

Saya kira perlu ada lebih banyak studi yang mendalami topik ini, karena narasi seperti ini sering terlupakan. Tidak hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap kontribusi mereka, tetapi juga untuk memperkaya pemahaman kita tentang sejarah yang lebih inklusif dan beragam.

Tulisan Ibu Ita Fatia Nadia berhasil membuka ruang refleksi yang mendalam tentang bagaimana perempuan mampu bertahan dalam situasi paling sulit, tanpa kehilangan rasa nasionalismenya. Sebagai penutup, saya sangat mengapresiasi tulisan Ibu Ita Fatia Nadia yang berhasil mengangkat kisah perempuan eksil ini dengan begitu menyentuh.