Santi, bukan nama sebenarnya, langsung tersenyum melihat Bincang Perempuan sudah tiba di panti asuhan tempatnya tinggal. Perempuan 9 tahun itu sudah diberi tahu pemilik panti bahwa sore hari itu ia akan diajak jalan-jalan. Wajahnya terlihat bersemangat.

“Pergi sekarang?” sapanya tanpa sungkan. Matanya menatap tajam seperti hendak memastikan apakah benar-benar akan pergi. Begitu mendapatkan isyarat anggukan, mata bocah itu langsung berbinar. Ia bergegas masuk ke dalam rumah.

Dalam hitungan menit Santi sudah berganti baju. Ia mengenakan gaun warna merah dengan rambut terkuncir rapi. Sandal yang ia pakai sedikit kebesaran, tapi terlihat tak mengurangi rasa bahagianya.

Sudah hampir 6 bulan Santi tinggal di salah satu panti asuhan swasta di Kota Bengkulu. Ia berada di sini bukan hanya karena menjadi korban kekerasan seksual, yang pelakunya kini sedang diadili.

Baca juga: Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Upaya Memutus Mata Rantai Kekerasan

Dulunya Santi hanya berdua dengan sang bapak. Siang hari, selepas sekolah, ia ikut sang bapak keliling kota dan tidur di gerobak sembari mencari barang bekas. Mereka pulang ke kontrakan ketika hari sudah malam.

Sedari bayi Santi tak pernah mengenal sosok ibu yang konon kabur dengan laki-laki lain ketika mereka masih tinggal di Bogor, Jawa Barat. Ayahnya kini juga tak ada di sampingnya karena juga berurusan dengan hukum.

Santi adalah salah satu kasus korban kekerasan seksual di Bengkulu yang kasusnya mencuat ke publik. Ia diperkosa tiga laki-laki. Dua pelaku masih berusia anak-anak, satu sudah dewasa. Ketiganya orang yang dikenal Santi.

Dua pelaku yang berusia anak-anak itu melakukan pencabulan dan pemerkosaan terhadap Santi sebagai aksi balas dendam. Keduanya menjadi korban sodomi dari ayah Santi.

Bulan lalu pengadilan negeri sudah mulai memvonis para pelaku. Hakim memberikan hukuman 6 tahun penjara kepada terdakwa yang sudah dewasa. Satu pelaku yang masih anak-anak dihukum tetap melalui pengadilan dengan putusan pengasuhan kepada keluarga. Satu lainnya masih dalam proses sidang.

“Orang jahat,” kata Santi, begitu menyebut tiga pelaku. Wajahnya sesekali menunduk, menatap ice cream yang ada di depannya. Meskipun begitu, ekor matanya menyempatkan untuk melirik Bincang Perempuan.

Suaranya tercekat setiap kali diajak mengulang cerita apa yang sudah ia alami. Wajahnya menatap pendamping Pekerja Sosial dari Kementerian Sosial, Hilda Sriwanti, seperti meminta persetujuan apakah ia boleh bercerita atau tidak. “Ia masih takut untuk leluasa bercerita. Karena saat ini ia sudah nyaman di panti. Ia takut jika ia bercerita lagi, maka ia pindah lagi,” kata Hilda.

Trauma yang dialami Santi, lanjut Hilda, lebih pada kehilangan ayahnya. Kerap menyaksikan apa yang dilakukan bapaknya, itu membuat bocah tersebut berpikir bahwa kasus kekerasan seksual seperti “hal biasa”.

“Bapaknya melapor ke polisi karena Santi mengaku sakit ketika hendak pipis. Setelah divisum baru diketahui sudah terjadi pencabulan dan pemerkosaan. Ini sudah berulang dialami Santi. Nah ketika melapor, pelaku mengakui kalau perbuatan tersebut balas dendam. Dan santi membenarkan apa yang sudah dilakukan bapaknya,” lanjut Hilda.

Ayahnya kini mendekam di “hotel prodeo” untuk beberapa tahun ke depan dan itu membuat Santi menjadi sebatang kara. Satu-satunya bibi, kerabat Santi dari pihak bapaknya, menolak untuk mengasuhnya. Bocah itu pun tak punya pilihan.

Tak ada rumah aman untuk menampung anak-anak korban kekerasan seksual di Bengkulu. Menitipkan ke panti asuhan yang bersedia menerima, mengasuh hingga dewasa, menjadi satu-satunya alternatif. “Kami menerima karena usianya masih di bawah 12 tahun. Insya allah masih bisa dibina,” kata Muktar, pengelola panti asuhan yang menerima Santi.

Menikahkan Korban Perkosaan dengan Pelaku

Lain cerita Santi, lain pula kisah Pelita (bukan nama sebenarnya). Dengan alasan pembuktian cinta, Pelita dipaksa melakukan hubungan seks layaknya suami istri dengan pacarnya yang waktu itu sudah duduk di bangku SMA. Pelita berusia 14 tahun dan masih SMP.

Hubungan seks, yang lebih tepat disebut sebagai pemerkosaan itu, diikuti oleh bujuk rayu dan ancaman. Saat hendak diperkosa yang ketiga kalinya, Pelita menolak. Pacarnya mengancam akan menyebarkan berita kalau Pelita sudah tidak perawan lagi.

Usut punya usut, rupanya Pelita juga pernah dicabuli bapak tirinya saat ia hanya tinggal berdua di rumah. “Bila ibu tidak ada, saya memilih untuk tidak tidur semalaman, dan duduk di pojokan dapur,” kenangnya. Jejak kasus pencabulan oleh bapak tirinya itu diketahui saat ia divisum dalam kasus pemerkosaan oleh pacarnya itu.

Setelah kasus pemerkosaan itu, Pelita langsung melapor pada orang tuanya. Alhasil, dicapai kesepakatan antara dua keluarga, Pelita dinikahkan oleh pelaku. Tentunya dengan iming-iming biaya sekolah Pelita akan ditanggung keluarga pelaku. Tawaran itu disambut baik keluarga Pelita yang secara ekonomi memang tidak mampu.

Baca juga: Asam Manis, Jadi Jurnalis Perempuan di Bengkulu

Pernikahan digelar secara siri dengan mas kawin uang Rp 300 ribu. Setelah 2 minggu, Pelita diantar pulang ke rumah orang tuanya dan dibekali beras 1 karung. Sejak saat itu suami siri Pelita tak pernah datang lagi. Termasuk saat Pelita hamil.

“Saya masih ingat betul kalimat mertua saya saat dihubungi lewat telpon. ‘Sudah jangan ganggu anak kami. Anak kami mau kuliah’,” ungkap Pelita mengenang percakapan 3 tahun lalu itu.

Saat bertemu Bincang Perempuan, Pelita tengah asyik bermain bersama anaknya. Bocah 3 tahun itu sudah memiliki bapak sambung yang mau menerimanya. Pelita, kini 17 tahun, sudah memulai kehidupan baru. Ia sudah memiliki suami dan mertua yang perhatian.

“Saya membagi kisah ini karena saya tidak mau ada yang serupa nasibnya dengan saya. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Biarlah anak ini saya besarkan. Saya tidak malu dengan apa yang sudah terjadi. Saya bertanggung jawab,” katanya.

Tak mudah bagi Pelita untuk mengangkat mukanya di depan banyak orang setelah atas apa yang menimpanya. Hamil lalu, dikawinkan secara siri dengan pelaku, kemudian ditinggalkan begitu saja. Dukungan keluarga yang membuatnya kuat. “Saya ingin melanjutkan sekolah lagi. Ambil lewat jalur PKBM,” timpalnya bersemangat.

Pelita, kata Hilda Sriwanti, masih lebih beruntung dibandingkan banyak korban kekerasan seksual lainnya. Pelita tidak mendapatkan penolakan dari keluarga. Sebaliknya ia didukung dan dibantu. Tak hanya oleh keluarga inti, ia juga dikuatkan oleh teman-temannya di sekolah. “Waktu anaknya lahir, korban sempat mempublish di media sosial. Ketika saya tanya, korban mengaku tidak malu. Dan teman-temannya mendukungnya,” terang Hilda.

Bengkulu Darurat Kekerasan Seksual

Yayasan PUPA mencatat angka kekerasan anak di Bengkulu dalam kurun waktu Januari 2019 hingga Juni 2020 mencapai 1.054 kasus. Jumlah tersebut berdasarkan dokumentasi publikasi kasus yang mencuat di media. Namun tidak semua kasus berlanjut ke pelaporan dan mendapatkan proses pendampingan. “Itu yang masuk ke media, yang tidak mencuat atau tidak melapor jumlahnya disinyalir lebih banyak,” kata Direktur Yayasan Pusat Pendidikan Untuk Perempuan dan Anak (PUPA), Susi Handayani.

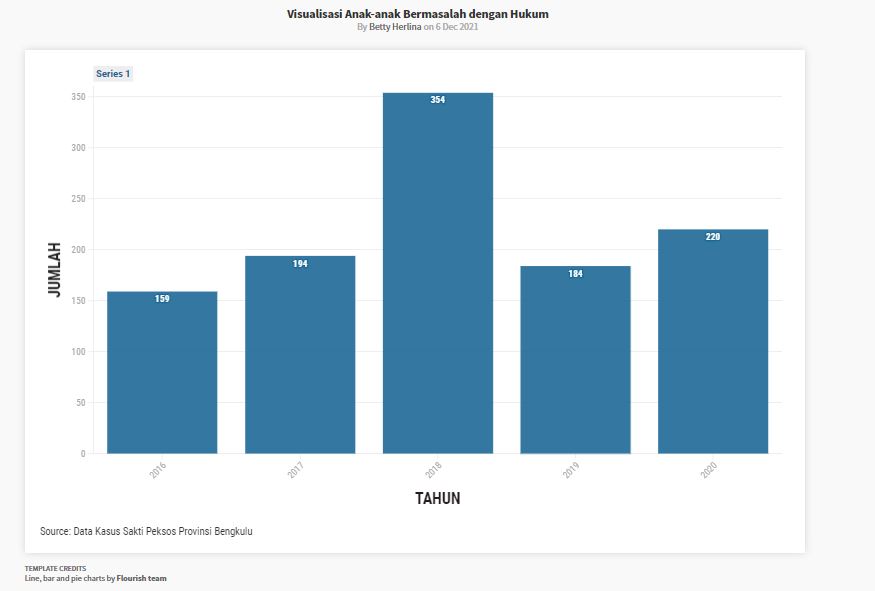

Dalam lima 5 tahun terakhir, berdasarkan data respons kasus Peksos Provinsi Bengkulu, angka Anak Bermasalah Hukum (ABH) cukup fluktuatif. “Untuk tahun ini saja hingga November sudah ada 75 kasus di Kota Bengkulu. Itu yang didampingi saja,” terang Pekerja Sosial dari Kemensos, Hilda Sriwanti. “Bengkulu sudah darurat kekerasan seksual.”

Baca juga: Joti Mahulfa, Bahagia Melihat Senyum Para Penyitas yang Sudah Pulih

Kenapa dikatakan darurat? “Karena pelaku sudah bukan lagi orang jauh, tapi sudah orang terdekat, bukan hanya orang dewasa tapi pelaku juga usia anak dan (korbannya) masih anak-anak yang secara reproduksi belum berkembang,” tegas Hilda.

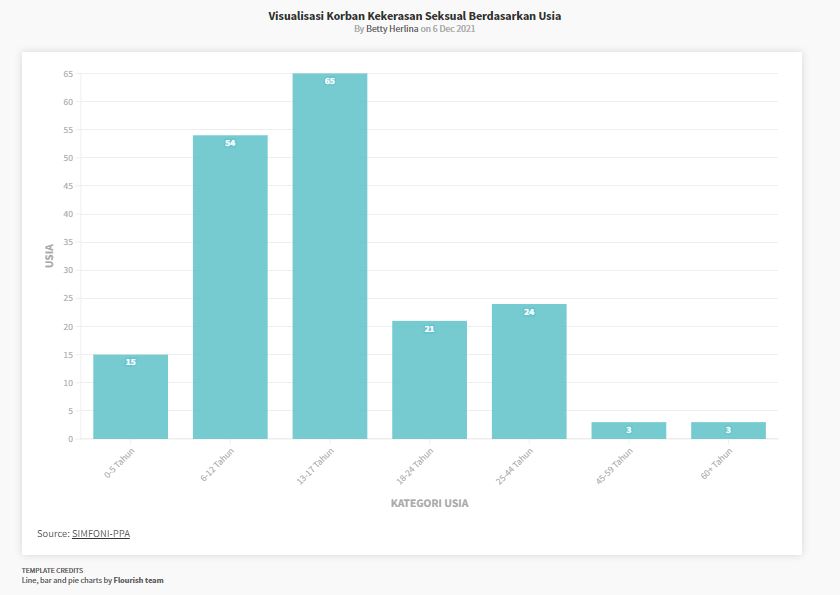

Data Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) membagi jumlah kasus kekerasan seksual berdasarkan usia. Korban di Provinsi Bengkulu pada tahun 2020, bila dikategorikan berdasarkan umur, didominasi usia 0 tahun sampai 17 tahun.

Rinciannya: usia 0-6 tahun sebanyak 15 kasus, usia 6-12 tahun (54), usia 13-17 (65). Menyusul usia 18-24 tahun sebanyak 21 kasus, usia 25-44 tahun (25) dan usia 45 tahun hingga 60 ke atas sebanyak 6 kasus.

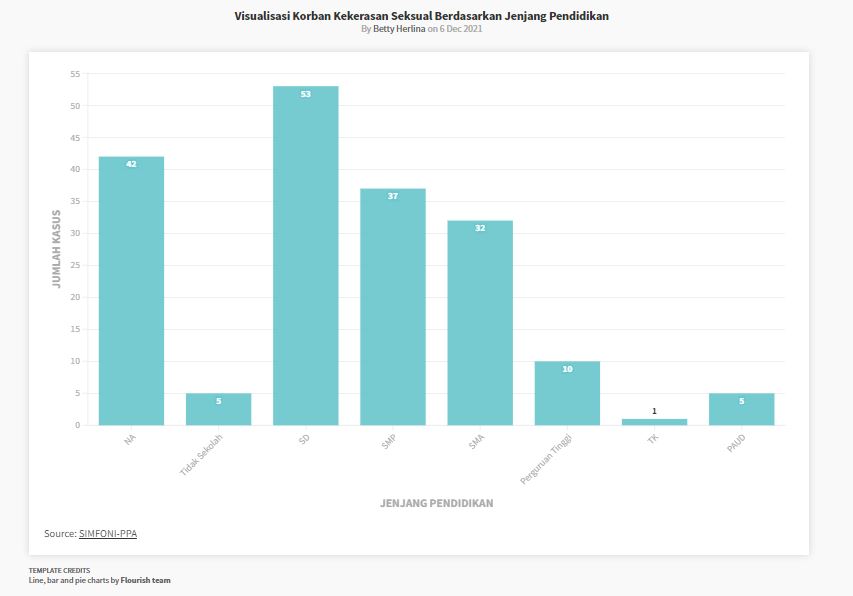

Berdasarkan jenjang pendidikan, yang terbanyak korban masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), yakni 52 orang. Menyusul korban belum masuk usia sekolah sebanyak 42 orang.

“Masa-masa ini, kondisi dimana anak belum tahu mana yang benar dan mana yang salah, bahwa tindakan disentuh, dicabuli bahkan diperkosa itu adalah tindakan yang salah. Kondisi usia dimana anak-anak belum dapat diminta persetujuannya,” kata Hilda.

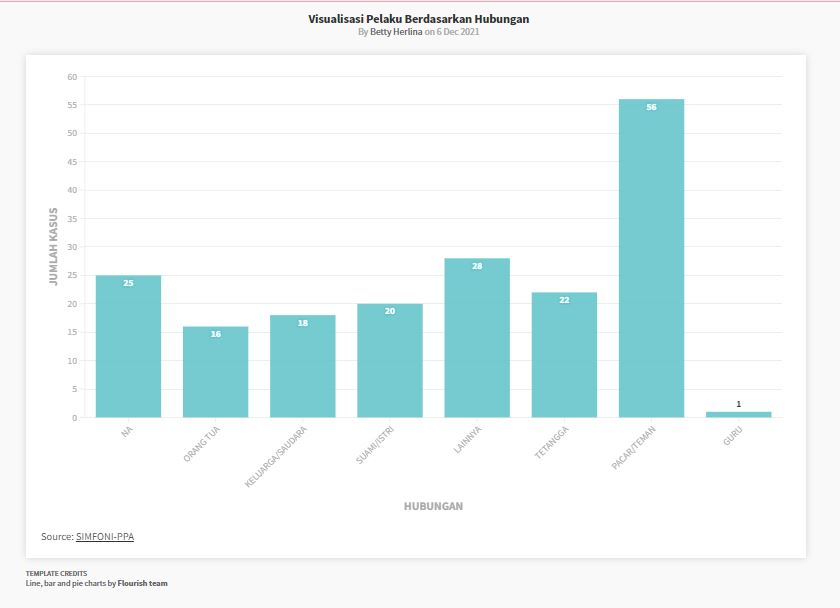

Bila dilihat dari hubungan antara pelaku dengan korban, didominasi oleh pacar atau teman, yaitu sebanyak 56 kasus.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Kabupaten Rejang Lebong menempati urutan teratas untuk jumlah kasus kekerasan seksual.

Tidak Ada Dukungan bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

Banyak kisah pahit yang diingat Hilda setelah lebih dari 10 tahun menjadi pendamping korban kekerasan seksual di Kota Bengkulu. Ada anak yang ditolak keluarga hingga dibuang, termasuk oleh ibunya sendiri. Padahal dukungan keluarga inti menjadi pondasi utama bagi anak-anak korban kekerasan seksual untuk melewati traumanya.

“Ketika menjadi korban kekerasan seksual, anak-anak akan menjadi korban berlapis-lapis. Ada anak yang menjadi korban kekerasan seksual bapak tiri dan bapak kandung, pun ditolak pula oleh ibunya, karena lebih memilih suami barunya daripada anak sendiri,” kenang Hilda.

Menurut Hilda, proses pemulihan yang tidak bisa berlanjut menjadi hambatan terbesar dalam menangani anak-anak korban kekerasan seksual. Saat ini yang ada hanya proses pendampingan. Itu pun berlangsung selama 6 bulan.

Padahal, kata Hilda, pendampingan korban paling tidak dilakukan dalam satu tahun. Aktivitas korban terus terpantau. Setelah kejadian kekerasan seksual, ada kemungkinan terjadi perubahan perilaku pada korban. Perubahannya bisa positif atau negatif. “Bisa jadi dia mau balas dendam atau penerimaan terhadap dirinya yang kecewa. Sudahlah kepalang (telanjur,red) sudah menjadi korban lebih baik berbuat sekalian,” katanya.

Baca juga: Belum Resmi Diluncurkan, “Mela Lapor’ Sudah Terima 15 Aduan

Hilda menilai, penyediaan layanan proses pemulihan berkelanjutan ini sangat penting untuk anak-anak korban kekerasan seksual yang tidak mendapatkan dukungan dari keluarga.

Di Provinsi Bengkulu belum ada dukungan untuk proses pemulihan trauma anak-anak korban kekerasan seksual. Tahapan pemulihan trauma itu meliputi recovery dan monitoring. Kedua hal tersebut, kata Hilda, menjadi kunci mampu atau tidaknya anak korban kekerasan seksual dalam melakukan reintegrasi.

Selama proses recovery, anak yang menjadi korban kekerasan akan dipantau selama 24 jam. Mereka akan diberi banyak aktivitas, keterampilan, serta terapi spiritual. Setelah itu baru dimonitoring apakah ia sudah dapat dikembalikan ke keluarga atau bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah atau masyarakat. “Istilahnya dilihat dulu apakah anak itu sudah menerima kondisinya, sudah move on atau belum,” kata Hilda.

Jika proses pemulihan tidak masuk dalam rangkaian penanganan anak-anak korban kekerasan seksual, maka tidak menutup kemungkinan dikemudian hari ia akan menjadi pelaku. “Ini karena karakter konsep dirinya belum sepenuhnya selesai,” kata dia.

Hilda mengisahkan sebuah kasus kekerasan seksual di Kepahiang. Ia menjadi korban kasus sodomi di usia 7 tahun. Ketika di umur 12 tahun ia kemudian menjadi pelaku. “Ini menjadi catatan bahwa penanganan kasus kekerasan tidak bisa hanya sesaat. Korban memang harus dimonitoring. Jadi tidak dilepas,” ujarnya.

Monitoring yang dimaksudkan Hilda, dapat berupa komunikasi ringan, seperti menanyakan kabar. Termasuk ketika anak tersebut kembali mendapatkan masalah, ia tetap dapat menghubungi pendamping atau pihak yang memonitornya.

Minimnya dukungan terhadap mereka di Bengkulu juga dapat dilihat dari sulitnya para pekerja sosial untuk mencari rumah aman atau rumah untuk menampung anak-anak korban kekerasan seksual yang tidak mendapatkan dukungan dari keluarga. Meskipun sudah mengkantongi predikat Kota Layak Anak, namun di Kota Bengkulu sendiri belum ada fasilitas layanan tersebut.

Akibatnya, panti asuhan menjadi alternatif pilihan. Masalahnya, tidak semua pengelola panti asuhan memahami bagaimana cara mengasuh dan memperlakukannya anak-anak korban kekerasan seksual.

“Terkadang memang pantinya tidak bersedia karena takut, ketika mereka tahu bahwa ini adalah anak korban kekerasan. Stigma negatif itu pasti ada. Mereka takut anak korban kekerasan ini memberikan dampak pengaruh dampak negatif terhadap anak-anak yang lain, karena korban sudah mengalami peristiwa seksual. Jadi dikhawatirkan akan menularkan,” kata Hilda.

Untuk mengantisipasi penolakan panti asuhan, keberadaan rumah perlindungan sosial menjadi satu-satunya fasilitas layanan yang harus disediakan di Bengkulu. “Jika sebatas rumah aman sifatnya sementara, namun rumah perlindungan sosial lingkungan sosial secara fungsi dapat menjadi tempat rehabilitasi bagi anak-anak korban kekerasan seksual atau anak yang bermasalah lainnya. Saat ini di Sumatera baru ada tiga, yakni satu di Jambi dan dua ada di Riau,” pungkasnya.

Hilda menambahkan, umumnya masyarakat kurang peduli terhadap kasus kekerasan seksual. Padahal, ini seharusnya menjadi tanggungjawab bersama masyarakat dan negara. Pemerintah perlu mendidik publik agar tahu ke mana harus melapor saat mengetahui kasusnya. Masyarakat juga harus lebih peka kalau melihat kejanggalan yang kemungkinan menjadi tanda terjadinya kasus kekerasan seksual. “(Pemerintah dan masyarakat) Harus bersama-sama,” kata Hilda

Kebijakan Panti soal Anak Korban Kekerasan Seksual

Menerima Anak Bermasalah Hukum (ABH) khususnya korban kekerasan seksual untuk tinggal di panti asuhan bukan pertama kali dilakukan Muktar. Sebelumnya ia sudah pernah menerima anak korban kekerasan seksual berusia 15 tahun. Minimnya pengalaman dan pengetahuan membuat Muktar dan istrinya cukup kerepotan kala itu.

“Anaknya hanya bertahan beberapa bulan di sini. Sudah kita bina, tapi ya begitu. Kami gagal. Korban malah mulai mencari pelanggan di luar. Saya pun terpaksa memukul. Akhirnya kita kembalikan ke keluarganya,” tutur Muktar.

Anak-anak korban kekerasan seksual, kata Muktar, kerap kali mendapatkan stigma. Mereka bisa berperilaku menyimpang akibat menerima kekerasan seksual berulang. Hal ini bisa berpengaruh buruk pada anak-anak panti lainnya. Merujuk pengalamannya sebelumnya, ia memilih untuk menolak jika ada permintaan menitipkan korban kasus kekerasan seksual berusia di atas 12 tahun.

Di panti miliknya saat ini hanya menampung 30 orang anak. Santi adalah satu-satunya korban kekerasan seksual. Berbeda dengan anak-anak yang lain, Muktar dan pengurus panti lainnya harus memberikan perhatian ekstra untuk Santi agar ia dapat melupakan kekerasan seksual yang sudah menimpanya dan tak menjadi pelaku di masa mendatang.

Dituturkan Muktar, awal tinggal di panti, Santi terlihat tidak risih ketika berdampingan dengan laki-laki. Ia merasa hal tersebut lumrah. Keterbatasan ekonomi, yang menyebabkan Santi lebih sering tinggal di gerobak menyebabkan ia tidak tahu bagaimana cara bersosialisasi yang baik.

Dua minggu tinggal di panti, Santi mulai mulai membuka diri. Ia mulai terbiasa menceritakan apa yang dialaminya pada rekan sekamarnya. “Dia mulai curhat. Kekerasan yang diterimanya berulang-ulang, dan baginya itu biasa. Komentar anak panti lain hanya kasihan. Makanya anak-anak disini kita beri pengertian,” ujar Muktar.

Trauma yang dialami Santi, kata Muktar, termasuk berat untuk anak umur 9 tahun. Ia berusaha anak-anak panti yang lain tidak mengkucilkannya. Pengurus panti memberikan penjagaan yang ekstra. Melibatkan Santi dalam setiap kegiatan sehingga membuatnya sibuk. “Harusnya pemerintah membuatkan satu panti asuhan khusus untuk anak-anak menjadi korban kekerasan seksual. Jangan digabung seperti ini, karena penanganannya harus khusus,” pungkasnya.

Aturan Minim Implementasi

Direktur Yayasan Pusat Pendidikan Untuk Perempuan dan Anak (PUPA), Bengkulu, Susi Handayani menilai daerah ini sudah masuk kategori darurat kekerasan seksual. Tidak ada toleransi untuk angka kekerasan seksual terhadap anak. Idealnya harus nol kasus.

Anak-anak yang tidak mendapatkan support sistem dari keluarga inti, kata Susi, seharusnya menjadi tanggung jawab negara untuk pengasuhannya. Salah satunya bisa dengan menyediakan layanan yang memiliki standar pemulihan anak-anak korban kekerasan seksual.

Susi mencermati, hingga saat ini yang diberlakukan masih Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk anak-anak korban kekerasan. Padahal untuk layanan psikologi harusnya diberikan layanan khusus.

Baca juga: Susi Handayani, 20 Tahun Bergerak untuk Isu Perempuan dan Anak

Provinsi Bengkulu sudah memiliki perda perlindungan anak nomor 5 tahun 2016. Namun Perda tersebut belum mengakomodasi kebutuhan layanan untuk anak-anak kekerasan seksual.

“Lebih pada konsep-konsep biasa, tidak ada yang spesifik. Misalnya untuk layanan konseling itu siapa yang akan menjadi tenaga ahlinya. Termasuk bagaimana pembiayaannya. Harusnya dibuat turunannya secara detail dan spesifik, sehingga implementasinya bisa lebih maksimal,” kata Susi.

Untuk di Bengkulu, lanjut Susi, saat ini yang sudah cukup berjalan baik baru sebatas sistem peradilan anak. “Ini bisa dilihat dari unsur orang-orang yang terlibat. Setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus didampingi Peksos, dan laporan Peksos itu diakui sebagai bahan pertimbangan hakim,” katanya.

“Kondisinya saat ini lebih pada implementasi dan kebijakan penganggaran masih minim. Contohnya saja soal rumah aman. Di Bengkulu ini kan belum ada, harusnya ini di dorong untuk ada. Mulai dari penganggarannya. Jadi ketika semuanya berjalan itu perwujudkan pemerintah bertanggungjawab atas perlindungan anak,” pungkas Susi.

Anggaran Minim Dinas Sosial

Kepala Seksi Anak Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Renni Destiana mengakui minimnya anggaran menjadi penyebab keterbatasan dalam memaksimalkan layanan pendampingan anak-anak korban kekerasan seksual di Bengkulu. Apalagi saat ini ada aturan Permendagri yang membatasi gerak Dinas Sosial.

“Sejauh ini Dinsos bekerjasama dengan Peksos dalam memberikan untuk pendampingan bisa langsung ke Dinsos. Implementasi belum bisa diterapkan banyak karena keterbatasan anggaran,” kata Renni.

Pemerintah Provinsi Bengkulu sempat memiliki shelter anak pada tahun 2003 hingga 2013. Setelah tidak ada anggaran lagi dari pusat, dan daerah tidak ada support dalam bentuk dana operasional, program itu tidak bisa dilanjutkan. “Hanya support tempat, operasionalnya tidak disediakan. Kita upayakan (ada di) Dinsos Kabupaten dan Kota. Mungkin di tahun depan,” tambah Renni. (betty herlina)

*) Tulisan ini dibuat dalam rangkaian program Jurnalisme dan Trauma – Strategi Berorientasi Solusi dan Sensitif Konflik Bagi Jurnalis di Indonesia yang digelar AJI Indonesia bekerjasama dengan DW Akademie dan Kementerian Luar Negeri Jerman.